Н.Е. Пестов о воспитании детей

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию главу из книги Николая Евграфовича Пестова «Православное воспитание детей».

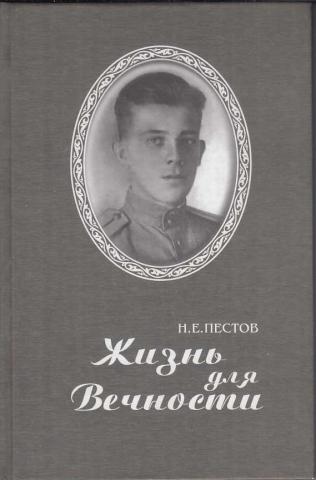

Н.Е. Пестов (1892-1978 гг.) – богослов, историк Церкви, писатель, доктор химических наук, профессор.

Совершенно утратив в юности, в предреволюционные годы, религиозное чувство, он стал атеистом, вступил в Коммунистическую партию, трудился начальником Управления Всевобуча Приуральского военного округа, в этой должности неоднократно встречался с Троцким и даже заслужил его расположение, о чём впоследствии говорил с горечью…

Духовный переворот, происшедший с Николаем Евграфовичем в почти тридцатилетнем возрасте, перевернул всю его жизнь. «В ту ночь, – вспоминал Пестов об этом моменте, – Господь вошел в моё сердце, и с тех пор, что бы ни делал, ни чувствовал, я знаю, что Христос всегда был рядом со мной, всегда пребывает рядом со мной и никогда не покидал меня».

Отец троих детей (старший сын погиб в 1943 году на фронте, дочь Наталья стала матушкой, а впоследствии и матерью трёх известных ныне священников, автором книги «Под кровом всевышнего»), Николай Евграфович, несмотря на большую занятость, был очень внимателен к своей семье, к воспитанию её младших членов, к введению их через церковь малую – семью – в Церковь Вселенскую.

О том, какой путь ко Христу прошёл в течение жизни сам Н.Е. Пестов, свидетельствуют не только его многочисленные богословские труды, но и вот эти краткие, составленные им формулировки-девизы для духовной жизни:

- Богу – трепет, ожидание смерти, страшного суда, непрестанная молитва.

- Людям – любовь, приветливость, ласковость, неосуждение, и быть всем слугой.

- Молитве – тщательность.

- Поступкам – волю Господню.

- Словам – большую осторожность.

- Мыслям – беседу с Господом (непрестанную молитву) и память о смерти.

- Телу – суровость.

- Пище – умеренность.

- Внешности – бодрость, жизнедеятельность и услужливость.

- Душе и памяти – плач о грехах.

- Времени – бережливость.

- Труду – тщательность и усердие.

- Деньгам и материальным благам – щедрость.

- Просьбам – внимание и выполнение.

- Своим личным интересам – забвение.

- Обидчикам и укорителям – благодарение.

- Похвалам – молчание и внутреннее самоуничижение.

- Соблазнам – бегство.

- Смеху – воздержание.

- Памяти – бездну грехов совершённых.

- Отношению к окружающим – терпение.

- Болезням – терпение с благодарением. У христиан нет слова «несчастье», но «воля Божия».

- Слава Богу за все!

Н.Е. Пестов. Молитва родителей о детях – залог успеха воспитания

«Просите и дано будет вам» (Лк. 11, 9).

Глубокий знаток духовной жизни св. Исаак Сириянин основным условием для успеха всякого дела человека считал нижеследующее:

Итак, первым условием успеха воспитания детей является усиленная молитва о них родителей. А если мы чувствуем слабость и невнимательность нашей молитвы, то, по учению святых отцов, качество нашей молитвы мы должны, как говорилось выше, восполнять количеством её. Так советовал преподобный Серафим. Он рекомендовал родителям не ограничиваться в своей молитве обычными правилами, но, подражая инокам, вставать на молитву и в полунощный час.

Так советовал преподобный Серафим. Он рекомендовал родителям не ограничиваться в своей молитве обычными правилами, но, подражая инокам, вставать на молитву и в полунощный час.

Примеры усиленной молитвы за своих детей мы видим еще у праведников Ветхого Завета. Так, Иов, «вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех детей своих, говоря: «Может быть, сыновья мои согрешили», и так делал Иов во все дни» (Иов. 1,5). В своей молитве за детей Иов был близок духу Христову – духу посредничества между Богом и людьми.

Как и всякая молитва, молитва родителей за детей может быть разумной и неразумной. Ап. Иаков говорит: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро» (Иак. 4, 3). О чём же прежде всего должны молиться родители в отношении детей? Очевидно, что основное стремление родителей должно быть направлено к воспитанию ребёнка живым членом воинствующей Церкви Христовой. И молитву об этом Господь исполнит в своё время. Но когда придёт это время, нам не дано знать; бывали случаи, что Господь вёл юношей не прямым путем, но, спасая их от гордости, допускал временно уклонения их с прямого пути и падения.

Надо помнить в таких случаях пример горячей молитвы Моники за своего сына – блаженного Августина. Последний в юношеские годы попал в дурную среду, стал вести порочную жизнь и присоединился к ереси манихеев. Всё, что могла, – всё сделала Моника для исправления сына. Она не только увещевала его, но одно время даже лишила его общения с собою, удалив из своего дома, несмотря на безграничную любовь к нему. Моника оплакивала своего сына, как мертвеца, и непрестанно молилась о его возвращении к истинной вере. Обращение его случилось не скоро, но до этого Господь не оставил её без утешения, и в одном сновидении она видела ангела, предсказавшего ей о будущем обращении сына. Не оставляя своих увещеваний, она просила одного епископа повлиять на сына. Епископ, однако, отказался от этого, учитывая, очевидно, безнадёжность такой попытки при том состоянии духа, в котором был тогда Августин.

Действительно, Августин был спасён этими горячими слезами и молитвами и стал впоследствии в ряды великих учителей Церкви. И, упоминая значение в его жизни молитв матери, его часто называют «сыном слёз».

Св. отцы говорят: «Осторожно молитесь о внешних судьбах жизни христианина». Это относится и к молитве родителей и, в частности, к тому случаю, когда родители молятся о выздоровлении смертельно болящего ребенка. Случается, что Господь спасает родителей от будущего горя тем, что отнимает у них детей в раннем возрасте. Поэтому родителям нужна в этих случаях смиренная покорность всеблагому Промыслу Божию, и молитва их о болящем, как бы горяча она ни была, всегда должна кончаться словами Господа в Гефсиманском саду: «Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22, 42). В таких случаях надо помнить рассказ о том, как с отчаянием молилась одна мать о выздоровлении двух своих сыновей, лежавших в смертельной горячке.

Очевидно, не с матери этих двух сыновей надо брать пример родителям, а с матери Людовика Французского (католического святого), которая говорила ему: «Мне легче видеть тебя умирающим на моих глазах, чем совершающим смертный грех».

Поэтому нельзя предаваться отчаянию при смертельной болезни ребенка, но следует брать пример с царя Давида при болезни его сына. Неделю молился царь и ничего не ел, говоря: «Кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо?». Но когда дитя умерло, то Давид успокоился и стал есть, так объясняя своё поведение окружающим: «Теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне» (2 Цар. 12, 22-23).

Конечно, помимо случаев, когда по воле Божией дети умирают, несмотря на мольбы родителей, имеется ещё более случаев, когда усердная молитва родителей чудесно спасала смертельно заболевшее дитя.

Я слышал такой рассказ из жизни наших дней. Родители отпускали своего сына от себя на три года в среду, полную опасности и для его тела, и для его духа. «Сын наш, – сказал ему отец, – где бы ты ни был, в 12 часов ночи всегда вспоминай, что твои родители в это время молятся за тебя преподобному Серафиму». И в полунощный час, когда всё затихало, сын вспоминал своих родителей. Он знал, что родители свято исполняли свое обещание и в это время возносили свою ночную молитву за него к преподобному. Будучи во многих опасностях, он всегда чувствовал охранительную силу родительских молитв. И когда он вернулся через три года разлуки, то первыми его словами своему отцу были: «Папа, преподобный Серафим спас меня вашими молитвами».

Сила родительской молитвы такова, что бывают случаи, когда Господь не отказывает родителям даже тогда, когда им следовало бы отказать.

Как к тяжкой, так и ко всякой болезни ребёнка родители должны относиться спокойно. «Здоровье есть дар Божий», – говорил преподобный Серафим. Но не всегда бывает полезен этот дар. Как и всякое страдание, болезнь имеет силу очищать нас от душевной скверны, заглаживать наши грехи, смирять и смягчать нашу душу, заставляет одумываться, сознавать свою немощь и вспоминать о Боге. Поэтому болезни нужны и нам, и нашим детям. О болезнях последних так пишет в одном письме старец Амвросий Оптинский: «Не должно забывать и мудрёного настоящего времени, в котором и малые дети получают душевное повреждение от того, что видят, и от того, что слышат, и поэтому требуется очищение, которое без страданий не бывает; очищение же душевное по большей части бывает через страдания телесные… Посмотрите – и самые грудные младенцы не без болезней ли или страданий переходят в будущую жизнь?»

«Здоровье есть дар Божий», – говорил преподобный Серафим. Но не всегда бывает полезен этот дар. Как и всякое страдание, болезнь имеет силу очищать нас от душевной скверны, заглаживать наши грехи, смирять и смягчать нашу душу, заставляет одумываться, сознавать свою немощь и вспоминать о Боге. Поэтому болезни нужны и нам, и нашим детям. О болезнях последних так пишет в одном письме старец Амвросий Оптинский: «Не должно забывать и мудрёного настоящего времени, в котором и малые дети получают душевное повреждение от того, что видят, и от того, что слышат, и поэтому требуется очищение, которое без страданий не бывает; очищение же душевное по большей части бывает через страдания телесные… Посмотрите – и самые грудные младенцы не без болезней ли или страданий переходят в будущую жизнь?»

Тяжело видеть страдание детей. Но знаем ли мы, что в некоторых случаях виновниками этих страданий бываем мы сами?

Однажды к старцу Амвросию подошёл крестьянин, на руках у которого бился бесноватый мальчик, и попросил старца об исцелении ребенка. «Чужое брал?» – строго спросил старец. – «Брал, грешил, батюшка», – отвечал крестьянин. – «Вот тебе и наказание», – сказал старец и отошёл от несчастного отца, оставив его без помощи в беде.

«Чужое брал?» – строго спросил старец. – «Брал, грешил, батюшка», – отвечал крестьянин. – «Вот тебе и наказание», – сказал старец и отошёл от несчастного отца, оставив его без помощи в беде.

Точно так же в житии преподобного Аммона (память 4 октября) рассказывается про отрока, укушенного бешеной собакой в наказание родителям за их грех – кражу вола. Смерть сына царя Давида последовала также как наказание за вину отца (2 Цар. 12, 14).

Страдания невинных детей так объясняются св. Нифонтом, епископом Кипрским (память 23 декабря): «Многие живущие в мире… в грехах своих не каются и о душах своих попечения не имеют. По этой-то причине Господь наказывает как детей, так и самих родителей различными бедами, чтобы болезнью детей очистить родительские беззакония и возбудить самих родителей к принесению покаяния и тем оправдать их на Страшном Суде Своём… Знай, что младенцы без греха страдают для того, чтобы им за напрасную их смерть получить жизнь нетленную, а родителям их удостоиться за их страдания целомудрия истинного покаяния».

Поэтому при страдании ребёнка нам следует спрашивать свою совесть: не покарал ли Господь за мой грех моего ребёнка? Может быть, часто единственным средством, служащим для выздоровления ребенка, является покаяние его родителей.

Здесь, как и ранее, мы приходим всё к тому же основному выводу, который должен глубоко запасть в наше сердце – сердце родителей: судьба, счастье, спасенье наших детей зависят прежде всего от нас – их родителей. Поэтому с полным самоотвержением и любовью, трудясь «в поте лица» и идя «узким путём», путём «безумной» мудрости (1 Кор. 3, 18), постараемся спасти себя покаянием и «стяжанием Духа Святого Божия», а через это мы спасём и наших детей. Прежде всего на деле докажем нашу действительную деятельную любовь к ним и прибегнем к тёплой, постоянной, усердной молитве к Богу за наших детей и о даровании нам мудрости в важнейшем для нас деле – в деле их духовного воспитания. Ибо, по словам псалмопевца, «если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж» (Пс. 126, 1).

126, 1).

Н.Е. Пестов. Современная практика православного благочестия (в двух томах) / Православная книга почтой

Описание

В пятидесятых годах известный православный богослов и философ Николай Евграфович Пестов завершил свой многотомный труд: «Современная практика православного благочестия», который являлся одновременно и его диссертацией. Книга стала «брильянтом духовной лит». В то время выпускалась самиздатом на пишущих машинках, сейчас же издается в прекрасно изготовленном двухтомнике. Данная работа Н.Е. Пестова актуальна и по сей день, так как простота и доступность изложения текста, дает возможность даже совсем слабо разбирающимся в православии людям, понять православное мировоззрение.

«Своим друзьям Господь обещает уже не просто радость, а «совершенную радость», при приобщении к которой человек «не будет жаждать во век», которая уподобится «воде, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4, 14).

Как найти к ней дорогу? На этот вопрос отвечает Евангелие и многовековый опыт Церкви Христовой» (Н. Е. Пестов).

Е. Пестов).

НЕТ В НАЛИЧИИ!!!

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе книги

Часть первая. Основы христианской веры

Предисловие

Глава 1. Цель жизни христианской и «путь спасения»

Источник всякой жизни — Пресвятая Троица

Глава 2. Бог и богопознание

Глава 3. Богообщение

Глава 4. Сын Божий — Господь наш Иисус Христос

Глава 5. Святой Дух

Глава 6. Царство Божие и вечная жизнь

Глава 7. Торжествующая Церковь

Грани жизни и соприкосновение бессмертной души человеческой с вечностью. Смерть тела

Глава 8. Три периода жизни человеческой души

Глава 9. Целесообразность смерти тела

Глава 10. Царство Небесное (рай)

Отрыв человека от источника жизни — Бога, соприкосновение его с космосом темных сил и последствие этого

Глава 11. Сатана и темные силы

Глава 12. Смерть души

Глава 13. Ад. «Тьма внешняя». «Огонь и мука вечная»

Ад. «Тьма внешняя». «Огонь и мука вечная»

Часть вторая. Душа человеческая

Предисловие

Элементы души

Глава 1. Душа и тело

Глава 2. Ум и разум

Глава 3. Мысли

Глава 4. Сердце (душевное)

Глава 5. Воля человеческая

Глава 6. Восполнение слабой человеческой воли и разума Божией благодатью

Отклонение человека от образа и подобия Божия. Болезни души

Глава 7. Грех, рабство души и глубина падения

Глава 8. Страсти

Глава 9. Пристрастие

Глава 10. Искушения

Глава 11. Болезни воли, гипнотизм и одержимость

Глава 12. Прелесть

Преображение «внешнего» и «душевного» человека во «внутреннего» и «духовного»

Глава 13. Зарождение «внутреннего», «духовного» человека

Глава 14. Рост «внутреннего», «духовного» человека

Глава 15. Особенности «внутреннего», «духовного» человека

Глава 16. Внутреннее око и внутренний слух «духовного» человека

Глава 17. Различие «внешнего» и «внутреннего» человека

Различие «внешнего» и «внутреннего» человека

Законы роста души человека

Глава 18. Влияние среды: передача чувств и подражание

Глава 19. Привычки

Глава 20. От внешнего к внутреннему

Глава 21. Законченность

К свойствам и способностям души

Глава 22. Слышание Божиего голоса — совесть

Глава 23. Сновидения

Глава 24. Слезы, плач и умиление

Глава 25. Созерцание и постижение невидимого

Глава 26. Восприятие имен и образов

Глава 27. Постижение и отображение красоты души

Глава 28. Особые способностии возможности у человека

Часть третья. Раскрытие сокровищ и красот души

Предисловие

Вера и надежда

Глава 1. Вера христианская

Глава 2. Высшие ступени веры христианской

Глава 3. Надежда

Собранность и мысли христианина

Глава 4. Страх Господень

Глава 5. Преодоление боязливости и мужество

Глава 6. Память смертная

Память смертная

Глава 7. Трезвение — духовное бодрствование

Глава 8. Ревность о спасении

Опасности для христианина

Глава 9. Опасность теплохладности

Глава 10. Пребывание во внешнем христианстве и фарисейство

Добродетель терпения

Глава 11. Причины скорбей

Глава 12. Скорби праведников

Глава 13. Самопроизвольные страдания

Глава 14. Целесообразность скорбей

Глава 15. Восприятие скорбей христианином

Послушание

Глава 16. Послушание и его значение

Глава 17. Выбор духовного отца и рассудительность в послушании

Усвоение высшего разума

Глава 18. «Богонаучение» по святым отцам

Глава 19. Постижение воли Божией

Глава 20. Рассудительность

Смирение

Глава 21. Нищета духа

Глава 22. Сущность смирения

Глава 23. Признаки смирения

Глава 24. Смиренномудрие и пути к приобретению смирения

Глава 25. Смирение святых

Смирение святых

Глава 26. Кротость

Глава 27. Смиреннословие

Глава 28. Отсутствие смирения — гордость

Милосердие

Глава 29. Притча «о неверном управителе»

Глава 30. Милосердие внешнее и сердечное

Глава 31. Пути к милосердию и значение его

Глава 32. Формы милосердия и рассудительность в нем

Любовь Христова

Глава 33. Любовь и полнота единения

Глава 34. Любовь Христова и любовь к ближним по плоти и к себе

Глава 35. Сущность и признаки Христовой любви

Глава 36. Любовь Христова у святых

Глава 37. Пути к стяжанию Христовой любви и рассудительность в ней

Глава 38. Великодушие и всепрощение

Глава 39. Благость и любовь к врагам

Мир души

Глава 40. Корни мира и пути к нему

Глава 41. Миротворчество

Глава 42. Ступени совершенствования и девять заповедей блаженства

Часть четвертая. Пути к отчему дому

Предисловие

Молитва

Глава 1. Значение молитвы

Значение молитвы

Глава 2. Внешняя обстановка и подготовка для молитвы

Глава 3. Собранность и внимательность в молитве

Глава 4. Длительность молитвы

Глава 5. Внутренняя подготовка к молитве

Глава 6. Ступени в молитве

Глава 7. Периоды в молитве

Глава 8. Содержание молитвы

Глава 9. Молитва за ближних и усопших

Глава 10. Молитва благодарения

Глава 11. Молитвы евангельские

Глава 12. Псалом пятидесятый

Часть четвертая (продолжение)

Непрестанная молитва

Глава 13. Различные формы непрестанной молитвы

Глава 14. Хранение ума и молитва Иисусова

Глава 15. Молитва в храме

Глава 16. Бдение

Заключение

Духовное чтение

Глава 17. Священное Писание

Глава 18. Духовные книги

Пост

Глава 19. Сущность и значение поста

Глава 20. Рассудительность в посте

Покаяние

Глава 21. Значение покаяния и примеры его

Глава 22. Пути к покаянию

Пути к покаянию

Глава 23. Признаки и плоды истинного покаяния

Глава 24. Достаточно ли искупительной жертвы Христа

для прощения грехов христианина?

Глава 25. Таинство исповеди

Глава 26. Откровение помыслов и взаимная исповедь

Глава 27. Таинство елеосвящения

Причащение Святых тайн — Тела и Крови Христовых

Глава 28. Значение Таинства

Глава 29. Как часто надо причащаться Святых Тайн?

Глава 30. Обычаи Церкви для дня причащения Святых Тайн

Глава 31. Духовный режим жизни

Часть пятая. Сущность и значение Церкви

Глава 1. Воинствующая Церковь

Глава 2. Страдания и болезни воинствующей Церкви

Глава 3. Веротерпимость

Глава 4. Через ближних — наше спасение

Глава 5. Основы отношения к окружающим

Глава 6. Простота, добрые правила и привычки в отношении к ближним

Глава 7. «Торгующие»

Глава 8. Странники, посетители и гости

Глава 9. Светоносные

Глава 10. Дружба и друзья

Глава 11. Ближние по плоти, истинные враги и истинные друзья христианина

Ближние по плоти, истинные враги и истинные друзья христианина

Глава 12. Правители, начальники и подчиненные

Глава 13. «Случайные» встречи

Слово к ближним

Глава 14. Значение слова

Глава 15. Беседа с ближними

Глава 16. Доброе слово

Глава 17. Благодарение ближних

Глава 18. Поучение и вразумление ближних

Глава 19. Похвала и лесть

Глава 20. Неосуждение

Глава 21. Осуждение и противление соблазну

Глава 22. «Гнилые» слова, насмешки, смехотворство и споры

Общество и природа

Глава 23. Отношение христианина к обществу

Глава 24. Народные бедствия

Глава 25. Участие в общественной жизни и национальный вопрос

Глава 26. Отношение к социальным учениям

Глава 27. Природа

Глава 28. Животный мир

День христианина

Глава 29. Вечер христианина

Глава 30. Подготовка к утренней молитве

Глава 31. Утренняя молитва

Глава 32. День христианина

Глава 33. Труд житейский

Труд житейский

Глава 34. Особая деятельность христианина для Господа

Воздержание

Глава 35. Необходимость воздержания

Глава 36. Области воздержания христианина

Глава 37. Уединение

Глава 38. Недоверие к себе

Глава 39. Молчаливость и сдержанность в словах

Глава 40. Скрытность

Пища

Глава 41. Принятие пищи

Глава 42. Воздержание в пище

Глава 43. Быт в жизни христианина

Глава 44. Дни церковных праздников

Глава 45. Дни нужды и материальных лишений

Глава 46. Дни болезни и немощи тела

Глава 47. Смерть близких

Глава 48. Подготовка христианина к смерти своего тела

Часть шестая

Предисловие

ПУТИ ХРИСТИАНИНА

Глава 1. Иночество

Глава 2. Монастырь в миру

Глава 3. Домашняя церковь

Глава 4. Примеры жизни христиан в миру

полнота добродетелей

Глава 5. Полнота покорности Богу

Глава 6. Полнота служения Богу

Глава 7. Бесстрастие и самоотречение

Бесстрастие и самоотречение

Глава 8. Святость

Глава 9. Совершенная радость

Заключение

Глава 10. Пути спасения

Глава 11. Степени спасения и святости

Послесловие к части 6-й

Часть седьмая

Предисловие

СВЯЗЬ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Глава 1. Спасение души родителей более всего зависит от детей

Глава 2. Дети и родители — одно целое

УСЛОВИЯ УСПЕХА В ДЕЛЕ ВОСПИТАНИЯ

Глава 3. Упорный труд над ребенком — необходимое условие для успеха

Глава 4. Самоотверженная любовь — основа воспитания

Семь факторов духовного возрастания

Глава 5. Таинства

Глава 6. Молитва

Глава 7. Пост

Глава 8. Пример благочестия родителей

Глава 9. Духовная среда

Глава 10. Духовное чтение

Глава 11. Освящение обстановки

Соблюдение детей от соблазнов мира

Глава 12. Ограждение от людей мира

Глава 13. Ограждение от книг мира

Глава 14. Сохранение от пристрастий мира

Сохранение от пристрастий мира

Глава 15. Ограничение развлечений

Основы жизни христианина

Глава 16. Теснота пути

Глава 17. Совершенная радость

Повиновение и наказание

Глава 18. Повиновение

Глава 19. Наказание и награды

Правила и обстановка воспитания

Глава 20. Работа над словом

Глава 21. Порядок жизни

Глава 22. Забота о чистоте души

Глава 23. Образование и трудовые навыки

Глава 24. Выбор для детей профессии

Глава 25. Молитва родителей о детях — залог успеха воспитания

1490 страниц

Александров Александр, иерей. Казачье кадетство как основа духовно – нравственного просвещения

Иерей Александр Юрьевич Александров, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством Отрадненской и Похвистневской епархии.

Аннотация: Молодежь — наиболее приспосабливаемая и в то же время социально слабая и неустойчивая демографическая группа, несвободная от влияний и злонамеренного управления. Молодежи присуще отсутствие стойких ориентиров и поверхностность принимаемых решений, последствия которых зачастую наносят вред их духовной жизни. Взрослея, молодой человек сталкивается с проблемами самореализации (вхождение во взрослую жизнь, выбор правильного пути), социализации (непонимание со стороны взрослых, переоценка ценностей, противоречивые информационные данные, воздействие различных философий и видений мира и др.) и ищет себе единомышленников.

Молодежи присуще отсутствие стойких ориентиров и поверхностность принимаемых решений, последствия которых зачастую наносят вред их духовной жизни. Взрослея, молодой человек сталкивается с проблемами самореализации (вхождение во взрослую жизнь, выбор правильного пути), социализации (непонимание со стороны взрослых, переоценка ценностей, противоречивые информационные данные, воздействие различных философий и видений мира и др.) и ищет себе единомышленников.

Ключевые слова: Гражданско-патриотическое, духовно – нравственное воспитание, принципы духовно-нравственного, гражданского и военно-патриотического воспитания кадет, задача воспитания, православная педагогика, условия образовательного процесса, святость, спецификации православной педагогики.

Казачье кадетство как основа духовно – нравственного просвещения.

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом зависит от уровня гражданского и патриотического воспитания. Патриотическое воспитание учащихся является исключительно важной частью становления подрастающего поколения. Это многоплановая, систематическая, целенаправленная работа.

Патриотическое воспитание учащихся является исключительно важной частью становления подрастающего поколения. Это многоплановая, систематическая, целенаправленная работа.

Гражданско-патриотическое, духовно – нравственное воспитание сегодня — это социальная потребность нашего общества. В настоящее время важно возрождение богатых традиций военно-патриотического, духовного и гражданского воспитания детей в нашей стране. Если воспитание патриотизма у молодых воспитанников будет преобладать, то наше государство и будущее нашей страны будет великим.

Одним из главных направлений патриотического воспитания, в частности Борского района, является кадетское движение. Кадетское образование и воспитание сегодня направлено на возрождение в молодёжной среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, желание отстаивать независимость и величие своей страны. Кадетство нельзя рассматривать узко, только как путь подготовки к военной службе, оно обеспечивает комплексное развитие личности. Большое внимание в работе с кадетами уделяется воспитательной и гражданско-патриотической работе.

Большое внимание в работе с кадетами уделяется воспитательной и гражданско-патриотической работе.

Принципы духовно-нравственного, гражданского и военно-патриотического воспитания кадет были и остаются основным направлением формирования личности каждого обучающегося. А именно:

- Принцип регионализации нравственно-патриотического воспитания

Данный принцип способствует формированию у детей комплексного взгляда на проблему взаимодействия человека с окружающей средой. Применение регионального подхода к обучению позволяет основательно усвоить детям основные цели нравственно-патриотического воспитания, вовлечь их в практическую деятельность.

- Принцип личностно-ориентированного общения

Индивидуально-личностное формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети выступают как активные исследователи, вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с детьми.

- Принцип доступности

Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей.

- Принцип системности

Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных направлений нравственно-патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка о нравственно-патриотических чувствах в различных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру.

- Принцип наглядности

Принцип наглядности предполагает широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии достопримечательностей, памятников и т.д.[6].

Важнейшей задачей воспитания на современном этапе его развития является формирование духовности и высокой нравственности наряду с формированием гражданской ответственности, правового самосознания, российской идентичности, культуры, самостоятельности, уважения традиций и культуры своего народа и других народов, формирование общих духовных и нравственных основ национального самосознания и т. д.[7]. Особо следует подчеркнуть значимость духовно-нравственного воспитания на основе национальных духовных и культурно-исторических традиций как определяющего, на наш взгляд, фактора гражданского становления личности обучающихся, поскольку изменение жизненных приоритетов и ценностей каждого человека в сторону смещения от чисто материальных к более высшим, духовным, неизбежно приводит к изменению всего самосознания и оздоровлению социально — общественного устройства. Именно эти философско-педагогические идеи и были положены в основу Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования нового поколения. В аспекте современных проблем воспитания они рассматриваются как важнейший ресурс социокультурной модернизации российского общества, направленный на раскрытие национальных духовных и культурно-исторических традиций, формирование и развитие у российских школьников общей системы нравственных ценностей.[7].

д.[7]. Особо следует подчеркнуть значимость духовно-нравственного воспитания на основе национальных духовных и культурно-исторических традиций как определяющего, на наш взгляд, фактора гражданского становления личности обучающихся, поскольку изменение жизненных приоритетов и ценностей каждого человека в сторону смещения от чисто материальных к более высшим, духовным, неизбежно приводит к изменению всего самосознания и оздоровлению социально — общественного устройства. Именно эти философско-педагогические идеи и были положены в основу Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования нового поколения. В аспекте современных проблем воспитания они рассматриваются как важнейший ресурс социокультурной модернизации российского общества, направленный на раскрытие национальных духовных и культурно-исторических традиций, формирование и развитие у российских школьников общей системы нравственных ценностей.[7].

Это не просто слова. Кадеты – это не только красивая форма, это ответственность перед Родиной за то, какими станут наши будущие поколения. И это формирование начинается с детства.

И это формирование начинается с детства.

С 2013 года на территории Борского района сведёт свою деятельность Некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр» учебный филиал «Борский». С 2015 года Администрацией Борского района и Борского образовательного округа было принято решение об открытии кадетских классов при образовательных центрах Борского района.

Главной особенностью образовательной системы в кадетских классах можно назвать патриотическое воспитание. Поэтому вполне оправдано введение в учебный план предмета «Основы православной культуры», предоставленного НФ «ДЕОЦ» учебный филиал «Борский». В настоящее время это реализуется программа дополнительного образования «Побеги православия», руководитель Дягилева Татьяна Афанасьевна.

Вспомним, что в царской России духовному образованию кадет, юнкеров и солдат уделялось много внимания. Чтобы обезопасить праздный ум от разных глупостей, военное духовенство организовывало досуг военнослужащих, проводило беседы, поддерживало боевой дух, следило за морально-нравственной чистотой и заботилось о наличии в частях полезной литературы.![]() [5].

[5].

Сегодня с возрождением духовного наследия стало возможным говорить с будущими защитниками Родины о русской культуре, учитывая ее основу — православие. В этом деле помогает православная педагогика.

Православная педагогика дает возможность образовывать и воспитывать личность в гармоничном сочетании веры и научного познания.

Создание условий для пробуждения духовной жизни в ребенке и ее развития — первостепенная задача каждого педагога. Кадетские классы, благодаря установленному в них порядку, ими располагают.

Целями программы дополнительного образования «Побеги православия» стали предоставление кадетам обширных знаний о русской культуре и приобщение их к идеалам Православия – правдолюбию, миротворчеству, верности долгу, отваге, бескорыстию и скромности. Разделы включают занятия, на которых ребята получают знания о святых, пострадавших за веру в Древнем Риме, о прославленных русских князьях, о мучениках и чудотворцах, о небесных покровителях воинства, полковых святынях, о храмах, иконах, памятниках воинской славы, о государственной и христианской символике.

Главное достояние Руси — святость. Поэтому основной акцент сделан на изучение образа жизни святых воинов и подвижников. Среди них преподобный Илия Муромец, благоверные Александр Невский и Димитрий Донской, святой Федор Ушаков Санаксарский.

Должное внимание в программе уделено раннехристианским воинам, особо почитаемым в России. Это Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Федор Стратилат, Федор Тирон.

Святые – идеал человечества. В их делах и поступках юные кадеты видят примеры для подражания и совершенствования.[3].

Знакомство с отечественными святынями, оказавшими непосредственное влияние на ход военной истории России, позволяет формировать у кадет интерес к духовному наследию Родины. Например, на занятиях, объединенных темой «Покров Пресвятой Богородицы над Россией», говорится о Казанской, Тихвинской, Смоленской, Федоровской и Державной иконах Божией Матери, их роли в отечественной истории, участии в военных кампаниях и прославлении в народе.

Преимущество программы дополнительного образования «Побеги православия» заключено в том, что образование и воспитание кадет происходит на основе постижения своего духовного наследия, лучших примеров героизма, силы духа, отваги, мужества, служения Родине, столь необходимых каждому воину. Введение кадет в мир русской православной культуры, дающей многочисленные примеры воинской славы, способствует патриотическому воспитанию. Согласно православной педагогике, «быть русским – значит быть жителем не России, а Святой Руси» (архимандрит Георгий Шестун). Святитель Феофан Затворник пишет: «Главная цель христианского воспитания, чтобы человек вследствие этого сказал в себе, что он христианин… возникши к самостоятельности, или к своеличному разумному учреждению жизни, он поставит для себя первым существенным делом — самостоятельно хранить и взгревать дух благочестия, в котором ходил прежде, по чужому руководству».[1].

Введение кадет в мир русской православной культуры, дающей многочисленные примеры воинской славы, способствует патриотическому воспитанию. Согласно православной педагогике, «быть русским – значит быть жителем не России, а Святой Руси» (архимандрит Георгий Шестун). Святитель Феофан Затворник пишет: «Главная цель христианского воспитания, чтобы человек вследствие этого сказал в себе, что он христианин… возникши к самостоятельности, или к своеличному разумному учреждению жизни, он поставит для себя первым существенным делом — самостоятельно хранить и взгревать дух благочестия, в котором ходил прежде, по чужому руководству».[1].

Проблема православного образования и православной школы в основном состоит в подготовке квалифицированных православных педагогов. Имея веру, они также должны обладать высоким интеллектуальным и методическим уровнем и достаточным уровнем готовности к реализации в школе условий процесса духовно-нравственного становления детей в рамках православной традиции. Школа в России постсоветского периода переживала последствия атеистической эпохи, для которой характерно насильственное отлучение школы от Церкви. Конституционную норму «светскости» современной школы следует понимать как ее деликатное невмешательство в религиозное воспитание, осуществляемое семьей. Но это не может обозначать полного отказа от религиозных начал в образовании.[2].Светский характер образования заключается в том, что школа признает субъектом образовательного процесса не ребенка, а семью и строит свои отношения в вопросах религиозного воспитания на основании волеизъявления родителей. Тем самым соблюдается принцип свободы вероисповедания и предоставления семье возможности религиозного образования и воспитания своих детей. Это становится реальным, если школа кропотливо работает с семьей, помогает ей строить свою жизнь на правильных началах, объясняет мотивы реформ в образовании, а не скрывает их. Таким образом, светский характер образования определяется тем, что государство обеспечивает семье как социальному организму и своим гражданам возможность полноценного образования и воспитания, включая и религиозное, и духовно-нравственное.

Школа в России постсоветского периода переживала последствия атеистической эпохи, для которой характерно насильственное отлучение школы от Церкви. Конституционную норму «светскости» современной школы следует понимать как ее деликатное невмешательство в религиозное воспитание, осуществляемое семьей. Но это не может обозначать полного отказа от религиозных начал в образовании.[2].Светский характер образования заключается в том, что школа признает субъектом образовательного процесса не ребенка, а семью и строит свои отношения в вопросах религиозного воспитания на основании волеизъявления родителей. Тем самым соблюдается принцип свободы вероисповедания и предоставления семье возможности религиозного образования и воспитания своих детей. Это становится реальным, если школа кропотливо работает с семьей, помогает ей строить свою жизнь на правильных началах, объясняет мотивы реформ в образовании, а не скрывает их. Таким образом, светский характер образования определяется тем, что государство обеспечивает семье как социальному организму и своим гражданам возможность полноценного образования и воспитания, включая и религиозное, и духовно-нравственное. [4]. Исходя из реалий современной школы, работа подготовленных квалифицированных педагогов НФ «ДЕОЦ» учебный филиал «Борский», знающих специфику православного компонента в образовательном процессе дополнительного образования очень востребована.

[4]. Исходя из реалий современной школы, работа подготовленных квалифицированных педагогов НФ «ДЕОЦ» учебный филиал «Борский», знающих специфику православного компонента в образовательном процессе дополнительного образования очень востребована.

Стоит напомнить о спецификации православной педагогике:

- Развитие человека с точки зрения православной традиции есть становление самим собой, или реализация истинного Я, через сотворение себя в синергии с действием благодати, что означает в то же время открытие в себе образа Божия, в самосознании, в жизни и деятельности человека. Синергия рассматривается как соработание, как следование нравственным предписаниям, воздержание от зла, раскрытие в себе всех сил и способностей в деятельной жизни ради других. Результатом соработничества является особый тип личности, проявляющий себя в наличии качеств, называемых добродетелями.

- Духовно-нравственное становление есть процесс, цель, устремление и доминанта развития, при этом развитие захватывает все силы и способности человека, как плотские, так и разумные силы души, а духовное становление понимается как обретение целостности и превосхождение естества в личностном бытии.

- Воспитание в православной традиции понимается как спасение. Только в такой постановке воспитание обретает свой смысл как подготовка к жизни в вечности уже здесь, на земле. Создание условий для духовно-нравственного становления человека, для обретения им личностного бытия, усвоение личностью спасительного, нравственно востребованного духовного опыта составляет сущность процесса воспитания в православной педагогике.[6].

Подводя итог вышеизложенного, становиться понятно, что воспитание — забота о будущем. Но не меньшее значение оно имеет для настоящего. Содействуя духовно-нравственному развитию обучающегося, ярким примером которого является кадет, делающий заявку на лидерство в культурологическом просвещении. Он сам преображается, многое переосмысливает, духовно укрепляется, становясь достойными гражданами земного и небесного Отечества.

Список используемой литературы

- Богов А.С., иерод. Православная педагогика, православное образование, православное воспитание: границы и содержание дефиниций.

– [электронный ресурс] – Режим доступа: http://micorg.ru/8-nomer-2014/272-pravoslavnaya-pedagogika pravoslavnoeobrazovanie-pravoslavnoe-vospitanie-granitsy-isoderzhanie-definitsij

– [электронный ресурс] – Режим доступа: http://micorg.ru/8-nomer-2014/272-pravoslavnaya-pedagogika pravoslavnoeobrazovanie-pravoslavnoe-vospitanie-granitsy-isoderzhanie-definitsij - Дивногорцева С.Ю. Теоретическая педагогика: Учебное пособие. – М.: Изд-во ПТСГУ, 2011;

- Георгий (Шестун), игум. Православная педагогика. Издание 4-е. – М.: ПРОПРЕСС, 2010. – 672 с.;

- Зеленко А., прот. О концепции православной педагогики и ее основополагающих принципах. – [электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/37866.php

- Каледа Г., прот. Задачи, принципы и формы православного образования в современных условиях. – [электронный ресурс] –

Режим доступа: http://www.klikovo.ru/db/book/msg/8659

- Киселева О. Традиции православного воспитания. – [электронный ресурс] – Режим доступа: http://azbyka.ru/deti/

traditsii-pravoslavnogo-vospitaniya-olga-kiseleva

- Ничипоров Б., прот. Принципы христианской педагогики 64 65

и нравственное воспитание русских детей // Вестник духовного просвещения.![]() №1, М.: 1994;

№1, М.: 1994;

- Пестов Н.Е. Православное воспитание детей. Изд-во САТИСЪ. СПб, 1999.

Гнилицкая православная гимназия — Родительская конференция

Родительская конференция

«Традиции православного воспитания в многодетной семье»

Цель: популяризация идей православного семейного воспитания, создание условий для обмена опытом семейного воспитания родителей гимназистов.

Ход конференции

Традиционно общее гимназическое собрание начинается общей молитвой «Царю небесный…»

Вступительное слово директора гимназии Беленковой Е.О.

Семья – первое установление Бога для

людей, ценность, на которой держатся человеческое общество и будущее мира. «Будем укреплять семью – спасем Русь, а по-христиански

воспитывая детей, обеспечим будущее христианства на нашей земле», — говорит Святейший

Патриарх Кирилл. Качество жизни – это вовсе не уровень комфорта и

обеспеченности, как многие считают сегодня. Качество жизни – в ее полноте,

когда большая семья садиться за стол, когда родителей окружают дети, внуки и

правнуки. К счастью в нашей гимназии много детей (38%) из многодетных семей. В

каждой семье свои традиции, правила, устои. Очень хочется, что бы мы сегодня

поделились друг с другом бесценным опытом православного семейного воспитания. Я

думаю, это взаимно обогатит нас и поможет решить недоумения, вопросы и

сложности, которые неизбежно возникают в таком непростом деле, как воспитание

детей.

Качество жизни – в ее полноте,

когда большая семья садиться за стол, когда родителей окружают дети, внуки и

правнуки. К счастью в нашей гимназии много детей (38%) из многодетных семей. В

каждой семье свои традиции, правила, устои. Очень хочется, что бы мы сегодня

поделились друг с другом бесценным опытом православного семейного воспитания. Я

думаю, это взаимно обогатит нас и поможет решить недоумения, вопросы и

сложности, которые неизбежно возникают в таком непростом деле, как воспитание

детей.

Напутствие духовника гимназии иерея Иоанна Лапшина

По слову святителя Иоанна

Златоуста: «Все родители должны воспитывать своих детей для Бога».

Воспитание должно быть, прежде всего, церковное: в богослужениях, в Таинствах,

в молитве. Первое, что необходимо всегда — это вера. А чтобы укреплять в детях

веру, нужна христианская жизнь родительская. Только тогда совместные усилия

православной церкви и школы могут принести добрые плоды в масштабах будущего

всего нашего народа, будущего России. Помоги всем нам, Господи, в наших трудах.

Помоги всем нам, Господи, в наших трудах.

Выступление Бердниковой Натальи Владимировны, мамы Бердниковых Анны и Марии учениц 4 и 1 классов гимназии.

Наша семья сравнительно небольшая, но многодетная — папа, я (мама) и трое детей (две дочки и младший сынок). Многодетность — это очень важная составляющая православного воспитания. Семья становится малой церковью, где отец — глава семьи, как Христос — глава церкви, а мать и дети — как верные чада церкви. Самая важная цель нашей жизни — это воспитание наших детей в православной вере, в любви к Богу, в добром отношении к ближним.

Мы

старались привить детям с самого раннего детства любовь к Богу. Этому помогали,

иконы, которые всегда видят перед собой дети, молитва, которую они слышат

каждый день от мамы, родных, пребывание в храме и частое причащение святых

Христовых Тайн. Все это благотворно действовало на детей. И когда они

становились взрослей, то сами старались повторять слова молитвы, крестились. Позже я и учителя воскресной школы знакомили деток с основами Христианской

веры. Сейчас две наши дочки учатся в Православной гимназии, где получают общее

и церковное образование. Мы очень благодарны Богу за эту возможность, ведь

гимназия помогает нам, родителям, в деле православного воспитания.

Позже я и учителя воскресной школы знакомили деток с основами Христианской

веры. Сейчас две наши дочки учатся в Православной гимназии, где получают общее

и церковное образование. Мы очень благодарны Богу за эту возможность, ведь

гимназия помогает нам, родителям, в деле православного воспитания.

Мы, в нашей семье, очень внимательно относимся к детям, к их душевному устроению, стараемся замечать и исправлять их плохие привычки и поступки и прививать хорошие, полезные, христианские качества.

Одно из важных требований христианского воспитания — это послушание. Послушание Богу (выполнение Его святых заповедей), послушание и уважение к старшим (родителям, учителям, и другим взрослым) — основа воспитания каждого христианина. Заповедь о почитании родителей одна из самых главных в обетовании спасения. Поэтому от своих детей мы требуем беспрекословного послушания. За это часто поощряем и наказываем.

Мы с мужем стараемся одинаково любить всех наших

детей, чтобы не вызывать ревности или обид. Мы считаем, что между родными

сестрами и братьями должна быть крепкая и нежная дружба, чтобы, будучи

взрослыми, они поддерживали и помогали

друг другу. Конечно же, наши девочки ссорятся между собой, но долго друг на

друга обижаться не могут и очень быстро мирятся.

Мы считаем, что между родными

сестрами и братьями должна быть крепкая и нежная дружба, чтобы, будучи

взрослыми, они поддерживали и помогали

друг другу. Конечно же, наши девочки ссорятся между собой, но долго друг на

друга обижаться не могут и очень быстро мирятся.

От дочек мы требуем помощи в домашних делах, ведь они мамины помощницы и будущие жены, хозяйки, мамы. Поэтому у нас установлен порядок выполнения домашних обязанностей, очередность мытья посуды, уборки квартиры. Воспитание в строгости и трудах убережет детей от лености, праздности и других грехов.

Так случилось, по воле Божией, что в нашей семье

растет ребенок — инвалид, наш дорогой сыночек. Сначала мы очень переживали, но

смирившись с Божьим промыслом стали замечать благотворное влияние на всех нас

этого ребенка. Дочки стали внимательней и добросердечней. Они стараются больше

помогать мне и с любовью заботятся о братике. Эта беда стала для нас

воспитанием многих христианских качеств: терпения, добросердечия, любви друг к

другу, милосердия.

В нашей семье мы стараемся соблюдать посты, посещаем богослужения. Совместные утренние и вечерние молитвы, чтение Евангелия и книг о святых приближают нас к Богу и объединяют нашу семью.

Мы очень надеемся, что, по милости Божией, дети наши вырастут настоящими православными христианами и достойными людьми. А мы взрослые постараемся им в этом помочь, стараясь быть примером для них.

Выступление Бубновой Натальи Петровны и Бубнова Максима Владимировича, родителей Бубновой Елизаветы, ученицы 2 класса гимназии.

«Когда я родила первого ребенка, я думала, что точно знаю, как его воспитывать. Когда родила второго – поняла, что он другой и потому воспитывать его надо по-другому. Когда же родился третий, я призналась себе, что в воспитании ничего не смыслю».

Из разговора с однокурсницей.

Начать хотелось бы

сразу с оговорок. Во-первых, мы нашу семью не воспринимаем как многодетную. У

нас всего лишь трое детей, а много, как нам кажется, начинается после четырех-пяти. Во-вторых, в нашем случае трудно говорить о

традициях воспитания: старшему ребенку только восемь лет, а младшему – два с

половиной года. Пожалуй, правильнее говорить о внутрисемейных традициях, хотя и

здесь все достаточно условно: мы

понимаем, что с взрослением детей будут меняться и эти традиции, поскольку

придется учитывать новые потребности, прежде всего духовные, наших растущих

чад. Опыта нашей семьей пока накоплено немного,

и рассказ о нем будет недолгим.

У

нас всего лишь трое детей, а много, как нам кажется, начинается после четырех-пяти. Во-вторых, в нашем случае трудно говорить о

традициях воспитания: старшему ребенку только восемь лет, а младшему – два с

половиной года. Пожалуй, правильнее говорить о внутрисемейных традициях, хотя и

здесь все достаточно условно: мы

понимаем, что с взрослением детей будут меняться и эти традиции, поскольку

придется учитывать новые потребности, прежде всего духовные, наших растущих

чад. Опыта нашей семьей пока накоплено немного,

и рассказ о нем будет недолгим.

Наверное, самый главный принцип нашей семьи – быть вместе, в самых разных значениях этого слова. Так сложилось с самого начала, что детей оставить было просто не с кем, поэтому все семейные мероприятия проходили в присутствии детей. Когда рождались малыши, старшие дети вместе с мамой их купали, пеленали, гуляли, делали массаж, вместе они засыпали под мамино пение и сказки.

С моментом появления в доме нового члена семьи

связано тоже несколько традиций. Наверное, всем старшим детям кажется, что

младших больше любят, меньше ругают, постоянно оправдывают и защищают.

Недоверие к новорожденному, скрытая враждебность и боязнь потерять родительскую

любовь с рождением малышей – тоже старая и известная проблема. Нужно

постараться сразу, с первой встречи детей, создать атмосферу взаимной

любви. Как? У нас каждый новорождённый «дарил» старшим подарки в знак своей

любви к ним. Прямо в роддоме, куда дети вместе с папой приезжали за мамой, или

сразу по возвращении домой («Слушай, а что это там под малышкиной кроваткой? Ух,

ты! Это тебе Миша подарил, видишь, как он тебя любит и как ему хочется, чтобы

вы подружились»). Старшие тают, настороженность исчезает, и они тоже стараются показать, что рады новому

человечку. Вообще, быть старшим трудно. Поэтому

мы разрешали старшим побыть маленькими. А чтобы уверить в безусловности

родительской любви, сажали на колени всех сразу (и

последней забиралась кошка!). Период

ожидания малыша для старшего ребенка начинался, когда физиологическое состояние мамы требовало

объяснений, да и ждать оставалось недолго: ведь ждать тоже трудно, можно устать.

Наверное, всем старшим детям кажется, что

младших больше любят, меньше ругают, постоянно оправдывают и защищают.

Недоверие к новорожденному, скрытая враждебность и боязнь потерять родительскую

любовь с рождением малышей – тоже старая и известная проблема. Нужно

постараться сразу, с первой встречи детей, создать атмосферу взаимной

любви. Как? У нас каждый новорождённый «дарил» старшим подарки в знак своей

любви к ним. Прямо в роддоме, куда дети вместе с папой приезжали за мамой, или

сразу по возвращении домой («Слушай, а что это там под малышкиной кроваткой? Ух,

ты! Это тебе Миша подарил, видишь, как он тебя любит и как ему хочется, чтобы

вы подружились»). Старшие тают, настороженность исчезает, и они тоже стараются показать, что рады новому

человечку. Вообще, быть старшим трудно. Поэтому

мы разрешали старшим побыть маленькими. А чтобы уверить в безусловности

родительской любви, сажали на колени всех сразу (и

последней забиралась кошка!). Период

ожидания малыша для старшего ребенка начинался, когда физиологическое состояние мамы требовало

объяснений, да и ждать оставалось недолго: ведь ждать тоже трудно, можно устать. Поэтому разговоры «через животик»,

конечно, были, но дети, как нам кажется, воспринимали это больше как игру.

Положительным моментом, безусловно, было само приятие существования другого

ребенка в семье. Мы настраивали старшего: «Малыш уже есть. Ты его не видишь,

зато чувствуешь, как он шевелится. А он тебя слышит и потом по голосу сразу

узнает!»

Поэтому разговоры «через животик»,

конечно, были, но дети, как нам кажется, воспринимали это больше как игру.

Положительным моментом, безусловно, было само приятие существования другого

ребенка в семье. Мы настраивали старшего: «Малыш уже есть. Ты его не видишь,

зато чувствуешь, как он шевелится. А он тебя слышит и потом по голосу сразу

узнает!»

Наукой доказано, что

перинатальный период в жизни малыша – один из важнейших, именно тогда

закладываются особенности его мировосприятия. Нами это проверено на собственном

опыте: вспоминая и анализируя события,

произошедшие тогда в семье, семейный уклад того времени, чаяния и надежды

непраздной мамы, мы находим объяснения особенностей характеров своих детей,

понимаем их предпочтения и даже страхи. И с уверенностью можем утверждать:

благодать, которую получает женщина и ребенок в Таинствах Церкви, нельзя

восполнить ничем другим. Это не нужно объяснять верующим мамам, любая из них

чувствует и понимает, насколько это необходимо и ей, и крошке внутри нее. А в молитве

верующая женщина черпает силы и находит

успокоение. Молитва ободряет, утешает и утишает. Как это важно в наше суетное время!

А в молитве

верующая женщина черпает силы и находит

успокоение. Молитва ободряет, утешает и утишает. Как это важно в наше суетное время!

Об этом надо было бы сказать в первую очередь, потому что в жизни верующей семьи все стоит на молитве, на вере в Бога и доверии к Нему. И наши вечные «грабли» — наше Я. В нашей семье, как и в любой другой, свои проблемы и трудные вопросы. И дети не всегда послушны, ссорятся друг с другом, случаются обиды, возникают конфликты. Пытаешься поначалу все решить сама, стараешься, бьешься, потом выбиваешься из сил, ничего не успеваешь, ничего не добиваешься. Тогда из сердца вырывается: «Господи! Ничего не могу! Какая же я слабая и бессильная!». И понимаешь, что от тебя требуется вера, молитва и посильное старание, точнее, старание изо всех сил, а уж результат – это не от нас. И тогда мир приходит в душу и в семью, все налаживается. До тех пор, пока снова не начнешь надеяться на себя…

Этому доверию к Богу мы стараемся научить

своих детей. Стараемся не столько приучить их к внешней стороне церковной жизни

(здесь для нас пока важно умерить беспечность, привить трепетное отношение к

службе, к Причастию), сколько донести до них, что молитва, вера – это жизнь. В

силу их возраста многое еще не объяснишь, но мы убеждены, что не словами только

укрепляется вера. Поэтому сами стараемся, насколько это, получается, жить с

Богом. А детям часто напоминаем (в доступных им словах и примерах), что главное

– любить Бога и ближнего. И для этого не нужно много времени: почти любая

ситуация их жизни может быть оценена и осмыслена «на ходу». Вот, например, идем мы со старшей

дочерью в музыкальную школу, она делится очередной проблемой дня. Проблемы восьмилетнего ребенка

пока, к счастью, довольно легко решаемы. Но нужно, чтобы ребенок сам выбрал

правильный путь, поэтому задаются вопросы, в ответах на которые

угадывается то, как нужно (было) поступить. Вообще, дорога в нашей семье – целое

воспитательное средство. Каждую неделю мы уезжаем из города на выходные и проводим в дороге несколько часов.

Стараемся не столько приучить их к внешней стороне церковной жизни

(здесь для нас пока важно умерить беспечность, привить трепетное отношение к

службе, к Причастию), сколько донести до них, что молитва, вера – это жизнь. В

силу их возраста многое еще не объяснишь, но мы убеждены, что не словами только

укрепляется вера. Поэтому сами стараемся, насколько это, получается, жить с

Богом. А детям часто напоминаем (в доступных им словах и примерах), что главное

– любить Бога и ближнего. И для этого не нужно много времени: почти любая

ситуация их жизни может быть оценена и осмыслена «на ходу». Вот, например, идем мы со старшей

дочерью в музыкальную школу, она делится очередной проблемой дня. Проблемы восьмилетнего ребенка

пока, к счастью, довольно легко решаемы. Но нужно, чтобы ребенок сам выбрал

правильный путь, поэтому задаются вопросы, в ответах на которые

угадывается то, как нужно (было) поступить. Вообще, дорога в нашей семье – целое

воспитательное средство. Каждую неделю мы уезжаем из города на выходные и проводим в дороге несколько часов. Это

время стараемся использовать с удовольствием и пользой. У нас в семье не

принято слушать радио, зато часто звучат песнопения, детские

радиоспектакли (очень любят наши

дети жизнеописания Дивеевских святых,

серию «Приключения Вари и Глеба»), песни о Великой Отечественной войне, о

школе. Дома есть достаточно большая коллекция

старых кинофильмов, киносказок и

советских мультиков. Любовь к Родине, героизм, сильная воля, профессионализм,

жертвенность, уважение к женщине, честность, бескорыстность, милосердие,

сочувствие — все это мы стараемся привить своим детям. Мы понимаем, что в жизни

человеку с чутким сердцем и тонким чувствованием чужой боли будет очень

непросто, но христианская этика другого не знает, и горе

родителей — вырастить циника.

Это

время стараемся использовать с удовольствием и пользой. У нас в семье не

принято слушать радио, зато часто звучат песнопения, детские

радиоспектакли (очень любят наши

дети жизнеописания Дивеевских святых,

серию «Приключения Вари и Глеба»), песни о Великой Отечественной войне, о

школе. Дома есть достаточно большая коллекция

старых кинофильмов, киносказок и

советских мультиков. Любовь к Родине, героизм, сильная воля, профессионализм,

жертвенность, уважение к женщине, честность, бескорыстность, милосердие,

сочувствие — все это мы стараемся привить своим детям. Мы понимаем, что в жизни

человеку с чутким сердцем и тонким чувствованием чужой боли будет очень

непросто, но христианская этика другого не знает, и горе

родителей — вырастить циника.

Мы вместе и в будни, и в праздники. Не знаю, плохо это или хорошо, но

для нашей семьи немыслима ситуация, когда один из родителей в свой отпуск

уезжает от семьи. Мы давно поняли, чтобы в трудный возрастной период ребенок не

«ушел на сторону далече», нужно, чтобы ему было интересно с семьей. Необходимо

даже в его неполных пять лет предоставить такую альтернативу телевизору и

компьютеру, чтобы выбор был однозначным и не в пользу последних. Мы, находясь

за городом в выходные дни, решаем эту проблему без особого труда. Какой

мальчишка променяет рыбалку, футбол с папой

или катание на коньках на диван перед телевизором? К слову о коньках:

настолько мы привыкли все делать вместе, что поход на каток тоже стал делом

семейным, а на возражения мамы, что она никогда прежде не стояла на коньках, папа весомо

изрек: «Научишься! Или мы не семья?!». У мамы появились коньки, и все гурьбой

отправились кататься, не исключая младшей дочери, которая в свои полтора года

ездила на санках, их толкала перед собой мама, обретя опору. О веселье старших

детей, наблюдающих за первыми мамиными выездами, говорить излишне. Мама человек

вовсе не спортивный, а «домашне-академический», но перспективы вырисовываются

такие, что, похоже, вскоре придется и на лыжи встать, и плавать учиться.

Необходимо

даже в его неполных пять лет предоставить такую альтернативу телевизору и

компьютеру, чтобы выбор был однозначным и не в пользу последних. Мы, находясь

за городом в выходные дни, решаем эту проблему без особого труда. Какой

мальчишка променяет рыбалку, футбол с папой

или катание на коньках на диван перед телевизором? К слову о коньках:

настолько мы привыкли все делать вместе, что поход на каток тоже стал делом

семейным, а на возражения мамы, что она никогда прежде не стояла на коньках, папа весомо

изрек: «Научишься! Или мы не семья?!». У мамы появились коньки, и все гурьбой

отправились кататься, не исключая младшей дочери, которая в свои полтора года

ездила на санках, их толкала перед собой мама, обретя опору. О веселье старших

детей, наблюдающих за первыми мамиными выездами, говорить излишне. Мама человек

вовсе не спортивный, а «домашне-академический», но перспективы вырисовываются

такие, что, похоже, вскоре придется и на лыжи встать, и плавать учиться.

Любим мы и осенний

грибной лес, и чай из термоса на опушке. А земляничные поляны летом! А общение

с лошадьми! В день рождения нашей старшей дочери мы сделали ей подарок: всей

семьей отправились на конную базу. Впечатлений от поездки было море. Еще бы!

Проехаться верхом на коне, да по лесной тропе в летний солнечный день! Душа

ребенка отзывчива на красоту. А вот однажды мы отправились за грибами после

службы. Ехать было далеко, а дождь пошел нешуточный. Нашего авантюризма хватило

на то, чтобы не вернуться. Мы не пожалели

о поездке, а дождь закончился, как только мы вышли из машины!

А земляничные поляны летом! А общение

с лошадьми! В день рождения нашей старшей дочери мы сделали ей подарок: всей

семьей отправились на конную базу. Впечатлений от поездки было море. Еще бы!

Проехаться верхом на коне, да по лесной тропе в летний солнечный день! Душа

ребенка отзывчива на красоту. А вот однажды мы отправились за грибами после

службы. Ехать было далеко, а дождь пошел нешуточный. Нашего авантюризма хватило

на то, чтобы не вернуться. Мы не пожалели

о поездке, а дождь закончился, как только мы вышли из машины!

К счастью, у нас есть знакомые, которые тоже всюду бывают с детьми, мы часто проводим досуг вместе.

Если же по каким-то

причинам нам приходится в выходные оставаться в городе, все равно после

воскресной службы мы стараемся так

организовать свое время, чтобы хотя бы на час-два вырваться из домашней рутины. А уж если

случится, что из дома не выйти, то

спасают домашние игры, изготовление подарков на ближайшие праздники,

просто сделанные вместе домашние

дела. В нашей семье на «общие» праздники принято дарить подарки всем. И дети знают, что, например, на Рождество

родители тоже найдут свои подарки и будут им радоваться. Перед днем рождения

мамы папа с детьми запирается на кухне:

там готовится поделка. Конечно, папе приходится сначала старательно

подготовиться, а потом изрядно помучиться

со своими помощниками, но игра стоит свеч. Наш папа, как и другие, много

работает, часто задерживается и очень

устает, но в его системе ценностей семья стоит на первом месте, и время для нее

он находит всегда. На свадьбах мы обычно говорим молодоженам, что дух времени

заставляет в первую очередь думать о карьере и жертвовать ради нее очень

многим, а ведь не успех в работе делает человека счастливым: «Не жертвуйте

семьей, но всем жертвуйте ради семьи». И это мы стараемся сделать принципом

нашей жизни. Вообще, жертвенность должна быть понятна детям, они должны знать,

что нужно уметь ограничить себя ради блага другого. Только тогда они смогут

вырасти нормальными людьми и создать крепкие семьи.

В нашей семье на «общие» праздники принято дарить подарки всем. И дети знают, что, например, на Рождество

родители тоже найдут свои подарки и будут им радоваться. Перед днем рождения

мамы папа с детьми запирается на кухне:

там готовится поделка. Конечно, папе приходится сначала старательно

подготовиться, а потом изрядно помучиться

со своими помощниками, но игра стоит свеч. Наш папа, как и другие, много

работает, часто задерживается и очень

устает, но в его системе ценностей семья стоит на первом месте, и время для нее

он находит всегда. На свадьбах мы обычно говорим молодоженам, что дух времени

заставляет в первую очередь думать о карьере и жертвовать ради нее очень

многим, а ведь не успех в работе делает человека счастливым: «Не жертвуйте

семьей, но всем жертвуйте ради семьи». И это мы стараемся сделать принципом

нашей жизни. Вообще, жертвенность должна быть понятна детям, они должны знать,

что нужно уметь ограничить себя ради блага другого. Только тогда они смогут

вырасти нормальными людьми и создать крепкие семьи.

Есть еще одно очень

важное условие воспитания детей – родительское единство: если разрешил папа – разрешит и мама, если

запретит мама – запретит и папа, и

наоборот. Но папа, конечно, обладает правом последнего и решающего слова, он

вообще гораздо «самее» (как говорили дети в книге Чуковского «От трех до пяти»)

мамы. Папа – глава семьи, он действует

на «внешних рубежах», мама – его помощник, ее сфера – внутренний уклад дома. Родители для детей – непререкаемый авторитет.

К этой «иерархии власти» мы пришли не сразу, только с воцерковлением, но

насколько легче стало жить и воспитывать детей, насколько быстро все встало на

свои места! Появилась четкая иерархия – восстановился порядок. И как жаль тех

женщин, которые пытаются (опять же в

ущерб семье и себе) изо всех сил доказать свою самодостаточность. Одна моя

знакомая сказала так: «Мне надоело быть только мамой способных детей и женой

успешного мужа!» Ничего себе «только»!

«Мама и жена» — это в одном лице

экономист, дипломат, психолог, дизайнер-декоратор, повар-кулинар,

чтец-рассказчик, организатор досуга, исполнитель разножанровых песен, художник

и скульптор (были бы краски и пластилин), швея-вязальщица-вышивальщица,

цветовод-огородник, медицинская сестра с

квалификацией массажиста, педагог и преподаватель всех школьных дисциплин,

теперь еще часто и водитель автомобиля… Список длинный и варьируется в

зависимости от условий жизни и увлечений женщины.![]() Скучно не бывает никогда!

Кроме всего прочего, любая мама еще и дочь. И здесь свои обязанности. Я иногда

шучу, что проживаю четыре жизни одновременно: свою и мужа (раз) и еще три (по

количеству детей). И не грущу о загубленной карьере. Правда, к этому я тоже

пришла не сразу.

Скучно не бывает никогда!

Кроме всего прочего, любая мама еще и дочь. И здесь свои обязанности. Я иногда

шучу, что проживаю четыре жизни одновременно: свою и мужа (раз) и еще три (по

количеству детей). И не грущу о загубленной карьере. Правда, к этому я тоже

пришла не сразу.

Детям, безусловно, традиционная семейная «вертикаль власти» тоже существенно облегчает понимание того, «что такое хорошо и что такое плохо», без нее они, как корабль в шторм без оснастки и приборов. Более того, мы (впрочем, как многие и многие) считаем, что без традиционной семейной иерархии вообще невозможно нормальное воспитание.

В нашей жизни большое

место занимает книга. Мы стараемся очень

тщательно подбирать литературу для своих детей. Книга может дать опору в жизни,

а может развратить. В наше «реактивное» время очень мало читающих не только

детей, но и взрослых людей. Тенденция эта понятна и легко объяснима: много

читать просто нет времени. Но пока ребенок не задавлен борьбой за выживание,

чтение необходимо. Пусть ему читают родители, пусть читает сам. Нигде он не

найдет столько полезного для развития души, сколько в хорошей книге. В нашей

семье чтение вслух – добрая традиция. Пусть это будут 15-20 минут, но они

сблизят семью, дадут пищу сердцу и уму, только нужно читать хорошее,

проверенное, настоящее. Хотелось

добавить «и соответствующее возрасту», но вот с этим у нас трудно. Читать все

же получается не так часто, как хотелось бы, а учесть разницу в возрасте 8- , 5- и 2-летних детей проблематично.

Поэтому пока читаем, ориентируясь на

«около 7», а маленькая довольствуется множеством потешек и стишков, которые

мама давно выучила наизусть и читает между дел.

Пусть ему читают родители, пусть читает сам. Нигде он не

найдет столько полезного для развития души, сколько в хорошей книге. В нашей

семье чтение вслух – добрая традиция. Пусть это будут 15-20 минут, но они

сблизят семью, дадут пищу сердцу и уму, только нужно читать хорошее,

проверенное, настоящее. Хотелось

добавить «и соответствующее возрасту», но вот с этим у нас трудно. Читать все

же получается не так часто, как хотелось бы, а учесть разницу в возрасте 8- , 5- и 2-летних детей проблематично.

Поэтому пока читаем, ориентируясь на

«около 7», а маленькая довольствуется множеством потешек и стишков, которые

мама давно выучила наизусть и читает между дел.

Так и живет наша семья

в своих ежедневных трудах и заботах,

пытаясь сохранить единство. Мы, родители, конечно, понимаем, что дети растут и

со временем захотят автономности, независимости. Но все-таки очень хочется

надеяться, что наша внутренняя связь никогда не разорвется, дети, с Божьей

помощью, вырастут людьми, достойными

звания христиан, а годы в родительском доме

будут с благодарностью вспоминать как самое лучшее время.

Выступление Мироновой Натальи Николаевны, мамы Мироновых Григория, Ивана, Екатерины, учеников 4, 3, 2 классов гимназии.

Наша семья – большая – 8 человек, родители и шестеро детей. Дети в семье – погодки. В этом есть и плюсы и, конечно же, минусы.

Плюсы состоят в том, что дети не чувствуют одиночества, у них всегда есть компания для игр, им редко бывает скучно, потому что рядом товарищи по шалостям, практически сверстники. Им нет необходимости посещать детские сады для адаптации в окружающей среде, для навыков общения с другими детьми.

Минусы же в том, что с появлением следующего малыша, старшему ребенку достается уже меньше родительского внимания.

Конечно же, с нашей неопытностью больше всех ошибок мы наделали в воспитании старших детей.

Им,

бедолагам, пришлось быстрее повзрослеть, чтобы стать старшими во всех

отношениях. Отсюда, конечно, и ревность, и капризы.

Уже только с 4-ым ребенком пришел небольшой опыт в преодолении стресса у старших в связи с рождением малыша.

Когда маленький начинал плакать, мы не бежали сломя голову успокаивать его, а продолжали спокойно заниматься со старшим ребенком. Тот внимательно смотрел на нашу реакцию и молчал. Когда ребенок начинал звать громче, старший не выдерживал, говорил: «Мам, маленький плачет». А мама делала вид, что ее это не сильно беспокоит, ведь она занимается не менее важным делом. Потом аккуратно предлагала пойти вместе и посмотреть, чего хочет маленький крикун.

Вместе

со старшим – переодеваем, разговариваем и одновременно целуем и того и другого

малыша. Старшего, конечно же, успокаивало то, что мама не бросила его по

первому крику другого ребенка и пошла к малышу только по его просьбе. Также

нужно стараться как можно больше давать

ласки старшим детям в этот период, потому что отпечаток от того, что им

досталось мало любви, отложится на всю

жизнь и скажется и на характере, и на психике.

В нашей семье принято крестить детей сразу после рождения и чаще всего это происходит дома. Дети, видя это таинство, проникаются серьезностью момента, все вместе молятся, и таким образом малыш на законных основаниях становится полноправным членом семьи.

Еще в нашей семье есть хорошая традиция, перешедшая к нам от родителей – это просить прощения у родителей и друг друга перед отходом ко сну. Наши родители (протоиерей Николай Долбунов и мат. Таисия Долбунова) внушали нам, что без примирения нельзя ложиться спать по двум причинам: 1) не примиренных Ангел-Хранитель не может охранять, 2) главное – заповедь Христа «- да не зайдет солнце во гневе вашем».

Этим же хорошим правилам мы пытаемся научить и своих детей. Это полезно и с чисто психологической точки зрения: нельзя копить обиды, засорять свое сердце и душу негативом.

Хочется сказать большое спасибо своим родителям, которые привили нам традиции русской культуры.

Сейчас

в нашей семье сохранен обычай отмечать не Новый год, а Рождество Христово. Дети

спокойно постятся и ждут главного праздника, когда будет очень весело, съедется

много детей к бабушке и дедушке, будут рождественские поздравления, сладкие

подарки, а от добрых, многочисленных тетушек и дядюшек еще и интересные

сувениры и игрушки. Естественно, приходят и Дед Мороз со Снегурочкой, и каждый

ребенок получает то, что ему хотелось, ведь в течение года они старались (хотя

не всегда получалось) и посылали Деду Морозу письма с пожеланиями. К праздникам

Рождества, Пасхи, дням Рождения родителей, бабушек, дедушек, дети стараются

сделать подарки своими руками.

Дети

спокойно постятся и ждут главного праздника, когда будет очень весело, съедется

много детей к бабушке и дедушке, будут рождественские поздравления, сладкие

подарки, а от добрых, многочисленных тетушек и дядюшек еще и интересные

сувениры и игрушки. Естественно, приходят и Дед Мороз со Снегурочкой, и каждый

ребенок получает то, что ему хотелось, ведь в течение года они старались (хотя

не всегда получалось) и посылали Деду Морозу письма с пожеланиями. К праздникам

Рождества, Пасхи, дням Рождения родителей, бабушек, дедушек, дети стараются

сделать подарки своими руками.

Не

менее интересно проходит и праздник Пасха. Что значит только одна ночная Литургия!

Торжественный крестный ход, с зажженными свечами, потом громовое ответное

восклицание «Воистину Воскресе» на звучное батюшкино – «Христос Воскресе».

Обмен крашеными яйцами, которые сами же

и красили, и украшали. Потом праздничная трапеза с долгожданными яствами на

столе. Но и это еще не все. Целый день дети играют в такие игры, как катание

яиц с самодельной горки, которую мастерят заранее с папой, настольные игры

вместе с родителями и занимаются многими другими интересными вещами.

Дети в больших семьях приучаются к труду и заботе о других. В конце каждой недели вся семья наводит в доме порядок, у всех есть свои участки, которые должны быть убраны (папа проверяет). По мере необходимости покупаем детям поощрительные призы или проводим воспитательные беседы о недопустимости того или иного поступка, объясняем, что такое хорошо и что такое плохо. Потом только корректируем, поправляем.

Много чего хочется достичь в воспитании детей. Но для этого нужно совершенствоваться, в первую очередь, самим. С Божьей помощью, думаю, можно справиться, только приложить надо максимум усилий, не жалея ни сил, ни времени. Помоги нам всем, Господи, вырастить и воспитать наших детей достойными людьми, честными гражданами общества и истинно верными своей православной вере.

Выступила член родительского комитета гимназии Пестова Оксана Петровна

Я хочу сказать большое спасибо всем, кто сегодня выступал

на собрании, делился сокровенным: и радостями, и опытом, и тревогами. Я сама

многодетная мама и даже уже бабушка, но сегодня я услышала для себя много

полезного. Казалось бы, как просто – просить прощения друг у друга перед

отходом ко сну, а сколько проблем и

недоумений это поможет решить, а главное – мы будем жить по заповедям Христа

«Да не зайдет солнце во гневе вашем». Спасибо, дорогая Наталья Николаевна за

такой совет.

Я сама

многодетная мама и даже уже бабушка, но сегодня я услышала для себя много

полезного. Казалось бы, как просто – просить прощения друг у друга перед

отходом ко сну, а сколько проблем и

недоумений это поможет решить, а главное – мы будем жить по заповедям Христа

«Да не зайдет солнце во гневе вашем». Спасибо, дорогая Наталья Николаевна за

такой совет.

Выступила Баландина Наталья Геннадьевна.

Я хочу еще раз призвать всех наших родителей к единению. Давайте будем чаще общаться делиться своими радостями, но и не будем умалчивать о наших общих тревогах и проблемах, нужно созваниваться чаще, встречаться не только на родительских собраниях, а лучше каждое воскресение, в нашем храме, на общей молитве.

Выступила Шибанова Наталья Алексеевна.

Это большой труд и большая смелость выступать вот так на

общем родительском собрании и делиться своим опытом воспитания детей. То, что

мы сегодня услышали, это просто здорово! Спасибо всем нашим выступающим и

организаторам конференции. Очень хотелось бы, чтобы тот замечательный опыт

семейного воспитания, с которым мы сегодня познакомились, стал доступен не

только нам, но получил дальнейшее распространение.

Очень хотелось бы, чтобы тот замечательный опыт

семейного воспитания, с которым мы сегодня познакомились, стал доступен не

только нам, но получил дальнейшее распространение.

Выступила директор гимназии Беленкова Елена Олеговна.

Тема семейного воспитания сейчас очень актуальна, неслучайна региональные Рождественские чтения в этом году называются «Единение образования и Церкви: пути духовно — нравственного развития ребенка в семье». Я думаю, в рамках Региональных рождественских чтений у нас обязательно будет возможность транслировать наш опыт. Спасибо всем за работу.

Решения конференции:

1. Родителям гимназистов использовать опыт православного семейного воспитания семей Бердниковых, Бубновых, Парфеновых, Мироновых.